毎年2月11日は建国記念日です。

建国記念日は日本の国民の祝日で、日本国の建国を祝う日です。

日本の国を建国したのは、古事記や日本書紀などで初代の天皇として書かれている神武天皇です。

神武天皇は実在したのでしょうか?

そして神武天皇は一体いつの時代の人で、西暦では何年頃なのかご紹介します。

また日本国の建国を行った「神武東征」について、神武天皇が日本国を作るために通った東征ルートをわかりやすく解説致します。

神武天皇は実在した?いつの時代で西暦で何年?

神武天皇は、「古事記」や「日本書紀」に日本を建国した初代天皇として登場します。

まずは神武天皇のプロフィールを簡単にご紹介します。

この投稿をInstagramで見る

【名前】イワレビコ(神倭伊波礼毘古命:かむやまといわれびこのみこと)

【おくりな】神武天皇(亡くなった後につけられた)

【出身地】日向国(現在の宮崎県高原町)

【生年月日】紀元前711年2月13日(旧暦1月1日)

【崩御年齢】127歳

【兄弟】4人兄弟の末っ子、上3人は兄

【先祖】天照大神:神武天皇は天照大神の孫「ニニギノミコト」のひ孫

神武天皇のプロフィールは、古事記や日本書紀に書かれている内容から推測されているもので諸説あります。

神武天皇が実在したのか、それとも想像上の人物なのか、現状では様々な意見がありハッキリとはわかっていません。

実在しない見解と実在する見解のそれぞれをご紹介します。

神武天皇は実在しない見解

神武天皇が実在しないとする意見は多いです。

- 古事記や日本書紀で書かれている神武天皇は、神様(天照大神)の子孫で127歳まで生きているが現実的な話とは言えない。

- 神武天皇の生きた年代が紀元前660年頃は古すぎる(縄文時代)。

- 神武天皇の次の2代天皇から9代天皇までエピソードがほとんど無く、「欠史八代」と呼ばれていて現実味がない。

エピドードが多くなる10代目の崇神天皇(すじんてんのう)が始まりではないか、との意見もあります

(引用元:イエス・キリストと神武天皇 茂木誠著)

神武天皇は実在する見解

神武天皇は実在したとする見解によると、「古事記」や「日本書紀」に書かれていない伝承や歴史が各地に残っていて、神武天皇が存在した証拠になっているとのことです。

例として次のような伝承や歴史があげられます。

- 神武天皇の生誕地である宮崎県には、神武天皇の幼い頃の名前「狭野尊」にちなんだ狭野神社があり、神武天皇が広めた稲作の適地だった。

- 神武東征の出港の地、宮崎県日向市の美々津には「おきよ祭り」があり、神武天皇が出港の際に家来たちを叩き起こした伝承にちなんでいる。

- 神武天皇が東征の際に滞在した広島県安芸には、神武天皇が上陸した際に「そなたは誰ぞ」と尋ねた由来の「誰曽迺森(だれそのもり)」がある。

(引用元:神武天皇はたしかに存在した 産経新聞出版)

また神武天皇の年齢が127歳であることについては、当時は「春秋年」を用いており、1年で2歳年をとるため、実際に崩御された年齢は64歳であった意見もあります。

「春秋年」を用いて計算すると、実際に神武天皇が即位したのは紀元前70年であるとのことです。

(引用元:古代日本「謎」の時代を解き明かす 長浜浩明著 展転社)

紀元前70年であれば、日本は弥生時代に入っており現実味が出てきます。

神武天皇が実在する・実在しないにかかわらず、古事記や日本書紀で神武天皇に関する記述があり、各地に伝承が残っています。

このことから、もし神武天皇が実在しない場合でも、そのモデルとなる人物がいたり、神武東征と同様の出来事が発生したと見るべきで、全て神話とは言い切れないかと思います。

神武東征ルートをわかりやすく解説!

神武東征とは、初代天皇である神武天皇が出身地の九州・高千穂から関西へ攻め上って、日本を統一する物語です。

神武東征ルートとは?

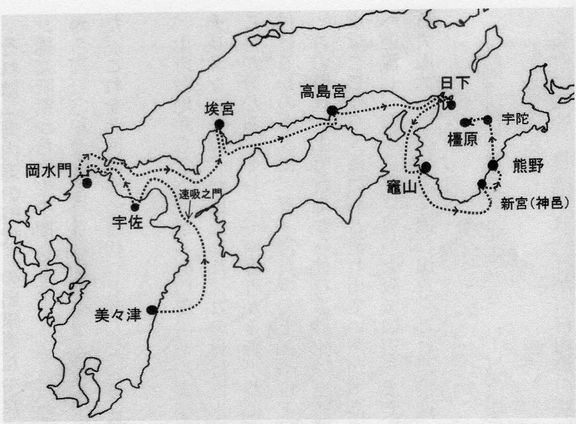

神武東征ルートは九州の高千穂から瀬戸内海を船で渡り、大阪・熊野を経て橿原へ至る道です。

船での移動がメインですが、熊野からは陸路を進みます。

神武天皇の一行は艱難辛苦を乗り越えて、16年の長旅の末に関西を掌握し橿原にたどりつきます。

神武東征ルートの紹介

東征ルートの始まりは九州の高千穂です。

東征の物語を順を追って説明します。

(以下の引用元:教科書が教えない神武天皇 出雲井晶 産経新聞社)

高千穂の宮で東征を決意

当時の日本では、各地に国神(くにつかみ)と呼ばれる勢力が争いまとまりがありませんでした。

神武天皇は九州の高千穂の宮にいては、この国の争いごとを無くし人々を幸せにする事はできないと考え、都を大和に置くために東征を決意します。

九州から広島へ向かう

宮崎県の美々津港から船で出発した神武天皇一行は、大分県の宇佐に着き、そこから陸路で福岡県の筑前へ向かいました。

現在の福岡県の芦屋港付近からは、再び船に乗って広島の安芸に向かいます。

広島の安芸で休養

船で現在の広島県は安芸にたどり着きます。

急いては事を仕損じることから、7年間(古事記より)休養を取り、装備を整えて出発の準備をしました。

この間に、大和へ先遣隊を派遣し探りを入れたり、広島の人々に塩の作り方や魚のとり方など教えました。

日下坂(くさかのさか)の戦い

広島から大阪にたどり着いた神武天皇の一行は、流れが急な浪速国(なみはやのくに)の川をさかのぼり大和の国へ上陸します。

しかしそこには大和の豪族の長髄彦(ながすねひこ)が軍勢を率いて待ち構えていました。

日下坂で激戦となり、神武天皇の兄の五瀬命(いつせのみこと)に矢が当たってしまいます。

五瀬命は「日ノ神の子孫であるのにおひさまに向かって矢を射掛け攻めたのが間違いであった」と言い残して亡くなります。

神武天皇は退却し、おひさまの方向へ向かうべく熊野を目指します。

熊野に上陸

熊野に向かう途中で大嵐に会い、2人の兄も失います。

やっとの思いで熊野にたどり着きますが、大熊が現れその毒気で皆意識を失います。

そこで熊野の高倉下(たかくらじ)が駆けつけ、ひとふりの太刀を持ってきました。

その太刀を神武天皇が振ると悪者が皆倒れ、毒で倒れていた味方も目を覚ましました。

八咫烏(やたがらす)に導かれ熊野を抜け、宇陀(うだ)で兄宇迦斯(えうかし)を討つ

木のうっそうと茂る熊野を、八咫烏(やたがらす・3本脚のカラス)に導かれて抜けると、吉野の宇陀に着きます。

宇陀では兄宇迦斯(えうかし)が神武天皇を罠にかけるため、中に入れば天井が堕ちてくる仕掛けを用意していました。

弟宇迦斯(おとうかし)がそのことを知り神武天皇に知らせ、逆に兄宇迦斯が先に入る羽目になり、兄宇迦斯は死んでしまいます。

八十建(やそたける)を討つ

忍坂(おさか)では八十建(やそたける)が賊を率いて待ち構えていました。

「普通に戦ったら多くの犠牲を出してしまう」と考えた神武天皇は、賊に料理をごちそうすると持ちかけます。

膳を運ぶものに化けた兵士が、油断した賊たちを討ち滅ぼしました。

ついに長髄彦(ながすねひこ)を討つ

ようやく大和にたどり着き、再び長髄彦(ながすねひこ)と戦います。

長髄彦の軍は非常に強く、神武天皇は大変苦戦します。

戦いの最中ににわかに真っ暗になりヒョウが降ってきます。

そのとき暗い空から一条の光が挿し、金色のトビが神武天皇の弓の先に舞い降りました。

その大変な光で賊軍の兵は降参し、長髄彦も倒されました。

橿原宮で初代天皇として即位

大和を平定した神武天皇は、大和の西の平野にある橿原にみやこを置き、初代天皇として即位します。

写真は現在の橿原神宮です。

神武天皇が即位した日は、太陽暦で2月11日となり、現在では2月11日を建国記念日として祝っています。

今回は神武天皇が実在したか、東征ルートについて解説いたしました。

神武天皇が即位したのは今から2千年以上前になりますので、古事記や日本書紀に書かれた内容と、各地に残された伝承から物語を推測するしかありません。

大変古い話ですが、日本の建国や歴史を知る良い機会と思います。

この記事がお役に立ちましたら幸いです。

ヒムカイ=日向はありえない。なぜ、「東へいくと言いながら北西の福岡へいくのか」当時、宮崎地域に経済力、軍事力をともなう文明のあった可能性はひくい。

むしろ、日本民族の本拠地は朝鮮半島にあったと考えるのがふつうである。

日本人と製鉄の関係であるが、世界のどの民族より優れた鉄製品をつくりあげることができる。最高度の製鉄技術はヒッタイトの国家機密であり他国におしえることはありえない。朝鮮から異国人により伝わったと考えている連中がいるがそんな親切であまい民族が日本人以外に、東アジアには存在しない。国家の存亡にかかわるからだ。

ぶんかをつたえるまえに征服するのが人間社会の原理である。

よって、ヒッタイト帝国(ヒムカイのくに)が天孫降臨に象徴するごとく東アジアを征服し、神武帝の時、大和に遷都した。と考えるのが自然なながれだ。

帝国の植民地政策により、農民を列島:下つ国(筑紫)に移住させ経済力を拡大。一方、満州のヒムカイ軍は暴走独立し、上つ国(こうづくに:高句麗)をたてた。

漢字導入後に国号を漢訳し、ヒムカイー>東ー>日本(東を好2字に分解)か?。

ヒッタイトと日本人、高句麗人(朝鮮族ではない)は言語的に同じであるという指摘が多くの研究者から発せられている。人種は、征服地の先住民(国つ神)によりかなり変わってしまっているが民族的には強く受け継いでいる。日本語がアジアの言葉より英語にかなり似ている(なまえ、ある、なし、申す、あるく、たたく、ほる、ふむ、かぶる、わたる等)のは彼らの先祖チュウトン(にしうど?)人と日本人(ひむかいと)がおなじ先祖から近い時代に分かれたためである。

ヨーロッパからアジア(アナトリア)へ進攻し、ヒッタイト帝国の初代皇帝となったのは「ハツシル1世」。「ハツ」はfirstと同義であり、「シル」は古語で「治める」の意とかいせられる。神武帝および崇神帝の「はつくにしらす」とまさに同名である。

歴代天応の平均在位を40代毎にくぎつて計算する、初代神武~40代天武迄が33.65年、41代持統~80代高倉迄が12.2年、81代安徳~120代仁考迄が16.65、121代光明~125代平成迄が30.2になる。天皇在位は後世ほど長くなる傾向にある(特に政治権力が武士に移り天皇が象徴的存在になる安徳以降は著しい。ところが初代から天武迄が不思議なくらい長く、特に初代神武から仁徳までは異常、そこで、21代雄略から40代の天武の平均在位で初代神武~20代安康迄を計算すると神武の即位は226年頃と計算する事が出来る。

良く言われるように、初代神武天皇の即位を紀元前660年としたのは、何らかの錯誤と見るのが正しい。

余談ではあるが、魏志倭人伝の記述が混乱するのは、九州のヤマトコクの流れを継ぐ神武が奈良のナガスネヒコを倒してオオヤマトコクを建国したが、後世漢字を当てるのあたり、大倭国とし更に倭が和に変化し大和国と変化、日本人でも錯誤するほど難解な事態に、漢や後漢・魏の時代のヤマトコクと神武の時代のオオヤマトコクを混同したためとみられる。